Auszug aus der YachtRevue 03/1991. Herzlichen Dank an die Redaktion der YachtRevue

Der Weg war das Ziel: Mit der Jolle 2.500 Meilen in 54 Tagen

Vorwort Yachtrevue 01/1991:

In Yachtrevue 12/90 und 1/91 berichteten Gerhard Kittinger und Anton Lorenz, wie sie mit einer Aquila von Linz die Donau abwärts, übers Schwarze Meer bis zur griechischen Insel Limnos fuhren. Ein Ruderbruch bei 7 Beaufort, eine 65 Meilen lange Nachtfahrt sowie Nässe und Kälte waren Umstände, die ihnen das Leben nicht leichtmachten. Bis Limnos bewältigten sie jedoch mit Können und einer Portion Glück jede dramatische Situation, der härteste Teil des unglaublichen Törns stand aber erst bevor.

Kittinger und Lorenz erzählen in der dritten Folge über ihre Fahrt von Limnos nach Triest. Mit dem Meltemi hatten sie schon unliebsame Bekanntschaft gemacht, und er sollte sich während der nächsten Tage abermals von seiner launischen Seite zeigen. Die Fahrt von Limnos nach Korfu beinhaltete einige haarige Momente. Anschließend galt es, von Griechenland nach Italien zu hüpfen und von dort den 120 Meilen langen „Katzensprung“ nach Jugoslawien zu bewältigen. Den letzten Abschnitt von Dubrovnik nach Triest fassten die Studenten als Lockerungsübung auf. Zum Abschluss zeigte Ihnen jedoch auch die Adria die Zähne.

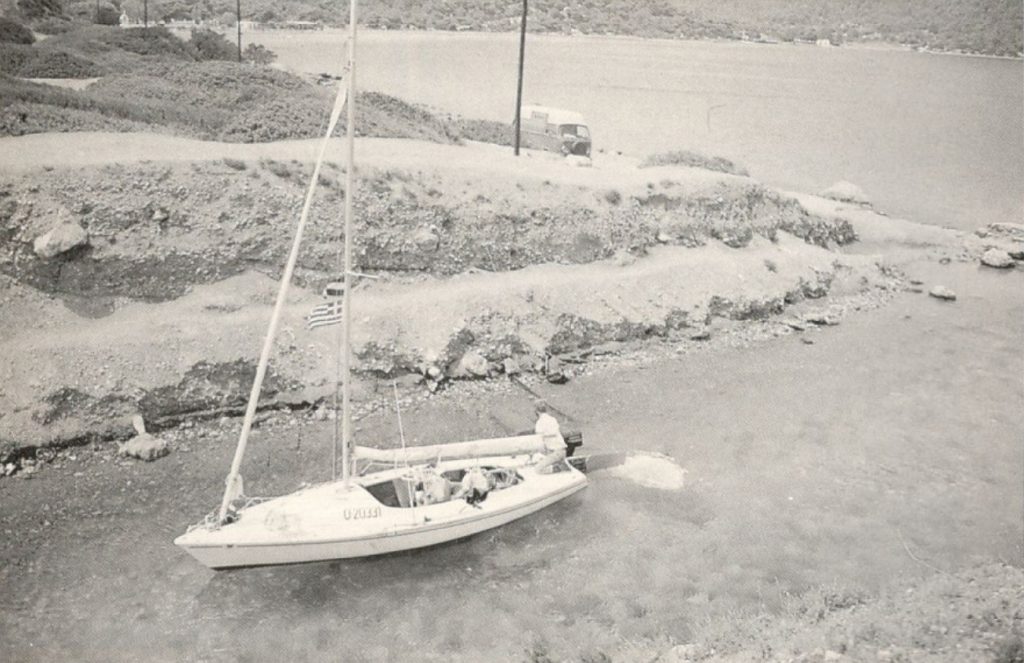

Nach dem dritten Ruderbruch steuerte Gerhard Kittinger die Aquila unter Motor nach Alonnisios, wo die Ruderhalterung für eine Dose Bier repariert wurde; billiger gehts wohl nicht.

Das Knattern eines Fischkutters weckte uns. Fischgeruch. die ersten Sonnenstrahlen und unsere Aquila namens Wastl, die träge im ruhigen Wasser des Hafenbeckens von Lininos lag, erzeugten eine Urlaubsstimmung, wie sie angenehmer nicht hätte sein können. Wir frühstückten an Bord, kochten Kaffee, genossen frische Tomaten und Paprika. Das Hochgefühl wurde allerdings bald etwas gedämpft. Lisa. unsere glückbringende Begleiterin auf der letzten Etappe von Istanbul bis hierher, musste in wenigen Stunden nach Österreich fliegen; davon waren weder sie noch wir begeistert.

Nachdem sie widerwillig Richtung Heimat aufgebrochen war, setzten wir Segel und machten uns auf den Weg in die nördlichen Sporaden. Der Meltemi erwies sich als verlässlich, 4-5 Beaufort aus Nordost waren gerade recht. Raumschots surften wir die Wellen hinab und waren zuversichtlich, 45 Meilen binnen kürzester Zeit heruntergespult zu haben.

Die Mittagssonne brannte auf den Schultern, Spritzwasser kühlte die verbrannte Haut, aber die Linderung war nur von kurzer Dauer. Wir fühlten uns wie echte Seebären, Die Weite des Meeres wirkte wie eine Droge. Ohne viel zu denken, nur nach Gefühl steuerten wir durch herrliche Surfpassagen.

Plötzlich luvte Wastl extrem an. „Gegenruder“ tönte es durch salzige Meeresluft, aber einen Sekundenbruchteil später war alles klar. Das Ruder hatte sich zum dritten Mal verabschiedet. Wir grinsten uns an, es war überflüssig, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Aus dem Lächeln wurde lauthalses Lachen, dieses erneute Missgeschick bereitete uns ein fast perverses Vergnügen.

Zwei Minuten später tuckerte Wastl wild rollend durch die schäumende See. Es war schwer. sich stundenlang am glatten Achterdeck zu halten und gleichzeitig zu steuern. Wenn die Schmerzen der Krämpfe die Freuden des Steuerns ablösten. wechselten wir. Ein G‘riß um den Posten als Rudergänger gab’s in diesem Fall nicht, Bei 4 bis 6 Beaufort machte das Steuern der Aquila enormen Spaß, zudem saß der Skipper im Trockenen, während der Vorschoter meist in der Gischt badete.

In einer Bucht auf Euböa tankten die Abenteurer neue Kräfte, die sie früher als gewollt brauchen sollten

Wir erreichten bei Sonnenuntergang die Sporadeninseln Gioura sowie Pelagonisi und konnten Planitis Bay erkennen. Der Ansteuerungskurs wurde fixiert, wenige Minuten später war es stockfinster. Im Licht des Scheinwerfers fanden wir die Einfahrt. gingen vor Anker und machten es uns gemütlich. Pechschwarze Wolken trieben uns jedoch noch einmal aus den Schlafsäcken. Innerhalb von dreißig Sekunden überraschte uns ein Gewittersturm. und Wastl trieb in Richtung Felsen. Der sonst so verlässliche Motor sprang nicht an. Erst knapp 10 Meter vor dem endgültigen Aus für Wastl rettete uns ein vertrautes Schnurren.

Es schüttete wie aus Fässern, die Nacht war finsterer als gewöhnlich und wir fühlten uns mehr als ungemütlich. Langsam fuhren wir zur geschützten Seite der Bucht. Der Danforth versank in der Dunkelheit. Mangels Vertrauen in dieses Gerät befestigten wir eine Leine am Ufer. Danach fixierten wir die Persenning, sodass sie nicht davongeblasen werden konnte. Schmackhafte Ravioli aus der Dose sowie nasse Schlafsäcke rundeten den ereignisreichen Tag ab.

Am Morgen war vom nächtlichen Sturm nichts mehr zu spüren. Wir blickten verschlafen auf, da lag eine 13 m-Yacht im strahlenden Sonnenschein, und im Rigg leuchtete eine rot-weißrote Flagge. Insgeheim sahen wir uns schon an Bord frühstücken, doch die Landsleute waren gar nicht so erfreut, Landsleuten zu begegnen. Schließlich ließ man sich doch zur Einladung herab. Während des Frühstücks wurde wenig gesprochen, nur der griechische Skipper war freundlich. Er gab uns den Tip, zur Ruderreparatur Alonnissios anzulaufen. Wir befolgten seinen Rat und bereuten es nicht, im Gegenteil. Bis zu diesem Zeitpunkt war uns nämlich kein Ort auf der Welt bekannt, wo für eine Dose Bier eine Ruderhalterung neu zusammengeschweißt wird.

Am folgenden Tag segelten wir 35 Meilen nach Euböa. Das Ruder wurde einem erfolgreichen Härtetest unterzogen, aber das Vertrauen konnte nur unwesentlich gesteigert werden. Zu oft hatte uns diese Konstruktion schon im Stich gelassen. Die Wetterprognose für den 31. Törntag war nicht sehr vielversprechend. Sie verhieß rauhe See und ein bisserl mehr Wind als bisher. Wir warteten mit dem Auslaufen bis 10 Uhr. Der Wind wurde nur unwesentlich stärker, und es gab keinen Grund länger zu warten. Wir setzten den Spi und der zog so gewaltig, dass alle Unannehmlichkeiten des Jollensegelns auf See zu kaum nennenswerten Belanglosigkeiten degradiert wurden. Wind, Welle, Boot und Sonne gaben uns alles, was wir in diesen Momenten benötigten. Wenn Wastl wieder einmal eine Welle hinabsurfte, die Kräfte von Wind und Wasser spürbar wurden, dann war das ein Hochgefühl, wie man es nur höchst selten erleben darf.

Eine Watsch’n mit acht Beaufort!

Eine Watsch’n mit acht Beaufort!

Der Wind nahm kontinuierlich zu. Es war an der Zeit, den Spi zu bergen. Schweren Herzens begannen wir mit dem Manöver. Beinahe wehmütige Blicke folgten dem bunten Segel, bis es in der Trompete verschwand. Für Sentimentalitäten blieb jedoch keine Zeit. Die Wellen wurden höher, der Wind stärker. Wir näherten uns Kap Kaphireos. Dunkelblaue See mit einem weißen Schleier bedeckt mahnte zur Vorsicht. Die Segel wurden geborgen. Unter Motor rundeten wir das Kap.

Plötzlich verpasste uns eine Düse zwischen Euböa und Andros eine Watsch’n mit mindestens acht Beaufort. Ein Zweieinhalb-Meter-Brecher stellte Wastl quer, wir glitten schräg ins Wellental, stolperten über den eigenen Kiel und lagen flach am Wasser. Krampfhaft krallten wir uns am Cockpitboden fest, denn überkommende Gischt drohte uns aus dem Boot zu spülen. Der folgende Brecher kam schräg von hinten. Er warf Wastl wie ein Spielzeugschiffchen in die Höhe, um sie im nächsten Augenblick wieder auf die andere Seite zu legen. Langsam glitt die Welle unter uns durch und das Boot richtete sich auf. Der Motor zeigte Ruderwirkung, und wir konnten wieder auf Kurs gehen. Aber die Gefahr war nicht gebannt.

Schäden konnten vorläufig nicht festgestellt werden, sieht man von blauen Flecken ab, die unsere Körper in den nächsten Tagen verzierten. Trotzdem hatte uns dieser Zwischenfall innerlich einen Knacks verpasst. Die Lust, das Schicksal noch einmal herauszufordern, war uns vergangen, aber bis zur nächsten geschützten Bucht müssten noch acht lange Seemeilen gefahren werden. Wir beschlossen auch, ab nun in solchen Situationen die Schwimmwesten anzulegen, denn bei der Kenterung hatten wir keine an (Anm. d. Red.: !).

Härten und Freuden eines Jollenseglers: Stundenlang mußten Kittinger und Lorenz gegen Wind und Wellen kämpfen. An manchen Tagen, wenn Kälte und Nässe das erträgliche Mass überschritten oder sie gefährliche Momenten nur mit Mühe entkommen waren, bereuten sie insgeheim ihr waghalsiges Unternehmen. Solche Augenblicke waren zum Beispiel eine Kenterung unter Motor und die anschließende, dramatische 8 Meilen- Fahrt zu einer rettenden Insel.

Das Steuern erforderte viel Feingefühl. Wastl reagierte nur bei Vollgas optimal aufs Ruder. Am Wellenberg galt es die Aquila ordentlich auszutarieren, um dann beim Surf von der Welle nicht noch einmal querzuschlagen. Wir verloren jegliches Zeitgefühl. Innerlich verkrampft, aber voll konzentriert stellten wir uns den Elementen, die es an diesem Tag nicht gut mit uns meinten.

Mit einem Schlag war alles vorbei. Unbemerkt erreichten wir die Leeseite einer kleinen Insel, wo sich das Meer von seiner schönsten Seite zeigte: Sonnenschein, keine Wellen und das leichte Heulen des Windes wirkte auch nicht mehr bedrohlich.

Wir fanden ein Juwel von einer Bucht, wo wir die Ereignisse der letzten Stunden noch einmal Revue passieren ließen.

Einen Tag verbrachten wir in diesem idyllischen Ambiente. Solange brauchten wir, um uns ein wenig zu erholen, denn die nächste Hürde, Kap Sounion, wollten wir mit frischen Kräften und neuem Selbstbewusstsein in Angriff nehmen. Der Poseidontempel am Kap sollte ein gutes Omen sein, und besagter Gott schien es gut mit uns zu meinen, zumindest beim Auslauten in den frühen Morgenstunden. Zuversichtlich näherten wir uns dem Kap, denn was sollte mit Sturmfock und zweifach gerefftem Großsegel schon passieren. So hätten wir noch vor wenigen Tagen gedacht, aber um eine unangenehme Erfahrung reicher waren wir vorsichtig.

Wie berechtigt das war, zeigten die nächsten Minuten. Kaum steckte Wastl die Nase um die Ecke, musste ein Mann ins Trapez. Aber nicht seitlich, sondern achtern, um die Böen abzufangen, die uns Raumschots in atemberaubendem Tempo vorwärtstrieben. Wellen rauschten übers Vordeck ins Cockpit. Wir rissen das Groß herunter, nahmen einen Kübel und begannen zu schöpfen. 100 Liter gingen über Bord, aber der Wasserstand war kaum merklich gefallen. Außerdem schien die Luvwant nicht mehr in Ordnung zu sein. Der Mastfall ging neuerdings nach vom. Wie eine spätere Messung ergab, war die Steuerbordwant vier Zentimeter länger als an Backbord. Mit allerletzter Mühe liefen wir in die Marina Vougliameni ein, wo die geflutete Wastl trockengelegt wurde und wir uns in der Pianobar wärmten.

Vom Meltemi befreit

Vom Meltemi befreit

Die Erholungsphase währte nur kurz. Der Wetterbericht um 23 Uhr sagte Windstille voraus. Wir nützten die einmalige Situation und fuhren noch in dieser Nacht nach Korinth. Leuchtfeuer wiesen den Weg zum Kanaleingang, und für 12.000 Drachmen durften wir im Morgengrauen den 4 km langen Kanal befahren. Dieser Ausflug war zwar teuer, aber er ersparte uns immerhin den 350 Meilen langen Umweg um den Peloponnes, und die steile Felsenschlucht muss man einmal gesehen haben.

Nach einem kurzen Stopp in Korinth entdeckten wir eine Bucht mit einer schmalen, seichten Einfahrt. Letztere bestand aus einem 5 in breiten „Bach“ mit einer maximalen Tiefe von 50 cm. Endlich hatten wir einmal die Gelegenheit, die Vorteile einer Jolle gegenüber einer Yacht auszuspielen. Während wir den Hubkiel hochzogen und unter Motor „flussaufwärts“ fuhren, starrte die Crew einer vorbeifahrenden Yacht, vielleicht ein wenig neidisch, auf ihre minderbemittelten Kollegen. Eine Telefonleitung demolierte uns zwar den Stander, aber das Gefühl in einer Bucht zu liegen, die Yachties verborgen bleibt, entschädigte für vieles.

Angenehme, erholsame Tage hatten in der rauhen Ägäis Seltneheitswert, trotzdem gönnten sich die beiden Studenten kaum Erholungsphasen. Diese schmale, seichte Einfahrt führt in eine Bucxht, die man aus Neugier aufsichte, und nicht um sich auszurasten. Daei wäre der Platz günstig gewesen, denn Yachten hätten diese Idylle nicht stören können.

Die unerträgliche Hitze trieb uns jedoch bald aus dem idyllischen Plätzchen, und wir tuckerten entlang der Nordseite des Golfs von Korinth nach Glaxeidi. Im überfüllten Hafen fanden wir keinen freien Liegeplatz, so musste letztlich ein Fischerboot als Anlegestelle herhalten.

Das nächste Ziel war Trizonia, eine Bucht, in der viele Langzeitsegler überwintern. Unter Spi machten wir gute Fahrt, obwohl die überdehnte Steuerbordwant einen vernünftigen Trimm verhinderte, Neue Wanten sollten wir in Paxos bekommen. So lautete die höfliche Auskunft eines Einheimischen. Unglücklicherweise waren wir von dieser Insel noch mehrere Tagesreisen entfernt, deshalb versuchten wir unser Glück im 20 Meilen entfernten Patras.

Die Stadt war überfüllt mit erschöpft aussehenden Rucksacktouristen. Es war Sonntag, die Banken hatten geschlossen, und das Lokal am Yachthafen akzeptierte weder Kreditkarten noch Euroschecks. Unsere letzten Drachmen reichten gerade für zwei Getränke, das restliche Menü gönnten wir uns am Abend an Bord. Am nächsten Vormittag klapperten wir sämtliche Geschäfte ab, auch jene, die nur im entferntesten etwas mit nautischen Ausrüstungsgegenständen zu tun hatten, aber die Mühen waren vergebens. Es gab keine Wanten,

Verrückt, wahnsinnig oder kalkulierbares Risiko? Wie immer man zu einer 120 sm langen Überfahrt mit einer Jolle – von Brindisi (unten} nach Dubrovnik (oben) – stehen mag, eine bemerkenswerte Leistung ist es auf jeden Fall. Aber: Solange solche Wagnisse gut gehen, wird es kaum Kritiker geben, die mahnend ihre Zeigefinger heben. Wäre Kittinger und Lorenz im laufe ihres Törns etwas zugestoßen, hätten sie nicht nur notorische Besserwisser als wahnsinnig eingestuft, sondern vermutlich jeder, der vom Segeln eine Ahnung hat. Disen Aspekt sollte man beim lesen der Geschichte im Auge behalten, denn dann ersacheint so manche Situation in einem anderen Licht

Wir entflohen der Touristenmetropole und segelten durch den Golf von Patras, an dessen nördlichem Ausgang die Salzsümpfe Mesalongions liegen. Da weder der Hafen noch die Tavernen unseren Anforderungen entsprachen, brachen wir sehr früh nach Levkas auf. Wind blieb aus, so konnten die 55 Meilen gemütlich, ohne das Rigg über Gebühr zu beanspruchen, absolviert werden. Oliven. Schafskäse und Weißbrot füllten die Mägen, mehr leider nicht, denn eine Flasche Retsina ging dank der Ungeschicklichkeit einer Welle über Bord. Natürlich waren auch in Levkas keine Wanten erhältlich, aber der nächste Tag sollte uns in das lang herbeigesehnte Paxos bringen,

Nachdem uns die Drehbrücke auf Levkas ein wenig aufgehalten hatte, erreichten wir gegen 11:00 Uhr offene See. 4 bis 6 Beaufort aus Nordwest zwangen uns auf die Kreuz, aber mit dem lädierten Rigg war an einen Höhegewinn nicht zu denken. Zwei, drei Schläge vor Levkas führten uns die Sinnlosigkeit der Aktion vor Augen. Wir zogen die Konsequenzen und starteten den Motor. Zehn Stunden kämpfte Wastl gegen die Wellen an, wobei das Rigg bei jedem Aufprall beängstigend schepperte. Trotz Seeparka, Pullover und Rettungsweste (Feststoff) war es bitter kalt. Das Wasser stand nicht nur in unseren Stiefeln, sondern auch Boot. Als die Lichter von Paxos am abendlichen Himmel

auftauchten, fiel uns ein Stein vom Herzen. Wir liefen wohlbehalten im Hafen ein und zwängten uns zwischen zwei italienische Yachten, von denen es hier eine Menge gab. Die Nähe Italiens war an allen Ecken und Enden spürbar, vielleicht war das eh der Grund dafür, dass das Problem mit den Wanten spielend gelöst wurde.

Die nächste Etappe führte uns nach Korfu, wo ein günstiger Tag zur Überfahrt nach Italien abgewartet werden sollte. Das Wetter spielte leider nicht mit. Gegenwind mit 6 Beaufort war nicht die richtige Voraussetzung, wie die Erfahrung der letzten Tage gelehrt hatte. Dennoch wagten wir einen Vorstoß in Richtung Italien, der uns auf die Insel Othonoi führte. Hier im sicheren Hafen legten wir uns auf die Lauer. Den Abend verbrachten wir mit der Crew einer Ausbildungsyacht der italienischen Marine, der wir zum Abschied unsere griechische Flagge schenkten. Als kleines Dankeschön fanden wir am Morgen eine Flasche Wein und einen Zettel an Bord: Thank you. good sail to Italy. Der Tag blieb so, wie er begonnen hatte. Wetter, Wind, Schiff und Crew ergänzten sich hervorragend, sodass wir ohne nennenswerte Vorkommnisse Otranto erreichten.

Hätte uns vor diesem Törn jemand erzählt, ein 45-MeilenTörn mit einer Aquila sei langweilig, dann wäre daraus sicher ein Streitgespräch geworden. Aber nach der Ankunft in Brindisi vertraten auch wir die Meinung, dass nicht jede weite Fahrt eine aufregende sein muss. So hofften wir zumindest, denn nun stand die 120-Meilen-Passage nach Dubrovnik bevor.

Die Herausforderung

Am Vorabend der Adriaüberquerung saßen wir gespannt vor dem Radio und warteten auf Wettermeldungen. Ausgeglichene Druckverhältnisse und Windstärken zwischen 1 und 2 Beaufort, so lauteten die beruhigenden aber wenig verheißungsvollen Nachrichten. Unter diesen Umständen wären wir gezwungen, die ganze Strecke unter Motor zu fahren, aber das war ganz und gar nicht in unserem Sinne.

Der Gedanke, bei Flaute mitten in der Adria liegen zu bleiben, ließ uns 80 Liter Sprit bunkern, die in halsbrecherischer Fahrt mit einem Mofa vom Kai geholt wurden. Ein letzter, hoffentlich nicht wirklich letzter Drink, und die Dunkelheit verschlang das Leuchtfeuer der Hafenmole. Kein Wind, spiegelglattes Wasser, ein Himmel voller Sterne, dazu das monotone Geräusch des Motors, animierten zum Philosophieren. Diskussionen über den Sinn des Lebens endeten in einer Sackgasse. In Wirklichkeit interessierte uns nur eine Frage: Schaffen wir es? Möglichkeiten diverser Pannen wurden durchdacht, und uns fielen immer neu Varianten ein. Trotz der Ungewissheit blieben wir ein zusammengeschweißtes Team. Keiner bereute, den Törn unternommen zu haben. Die Momente der Selbsterfahrung, die solche Abenteuer mit sich bringen, lassen einen in Zukunft bewusster Leben. Der öde Alltag wurde zur Utopie, die Realität war faszinierend.

Außer den Sternen und dunklem Wasser war nichts zu sehen. Die Petroleumlampe flackerte irgendwo in der Finsternis, und der Polarstern wies den Weg.

Schwer und dunkel wie Öl lag das Meer im Morgengrauen vor uns. Das eintönige Schnurren des Motors hörten wir kaum. Er lief, abgesehen von einigen kurzen Tankstopps, noch immer monoton und klaglos. Routine kehrte ein, ein erfrischendes Bad weit abseits jeder Küste brachte Abwechslung. Langeweile kam trotzdem nie auf. Gegen Abend kündigten hohe Wolkentürme das jugoslawische Küstengebirge an – „Land in Sicht“. Wir verstanden plötzlich, wie sich Generationen von Seefahrern bei diesem Ruf gefühlt haben mussten.

Wenige Stunden später standen wir unter den kalten Duschen der Marina in Dubrovnik. Essen und Wein mundeten ebenfalls nicht, sodass wir schleunigst nach Mljet tourten. Seit wir jugoslawisches Hoheitsgewässer unterm Kiel hatten, war es mit der Ruhe vorbei. Von Mljet segelten wir nach Korcula zum Frühstück und nach einer üppigen Portion Ham and Eggs weiter nach Hvar.

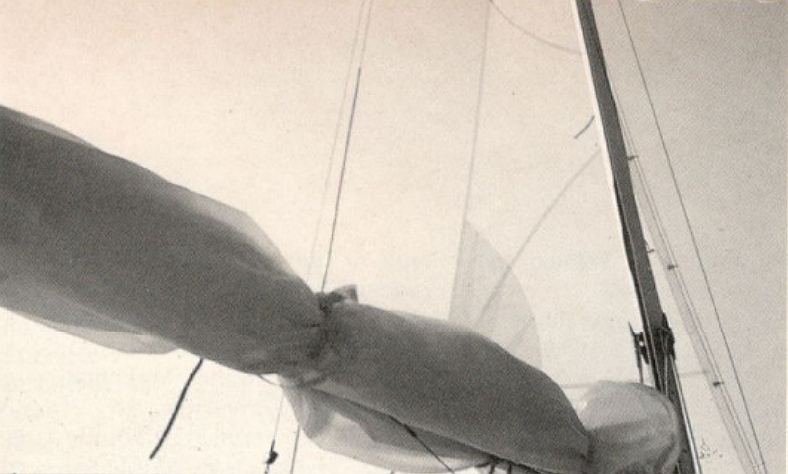

Sie bezwangen die Donau, befuhren Schwarzes und Marmara Meer an Deck eines Frachters, den Launen des Meltemi entkamen sie mit knapper Not, und zuletzt lernten sie die Tücken der jugoslawischen In-selwelt kennen. Neben einer Riesenportion Glück waren der verläßliche Motor, segle-irisches Können und die beinahe im-mer richtige Wahl des Segels ein entscheidender Faktor für das glückliche Ende in Triest, das Kittin¬ger und Lorenz 54 Tage nach der Abfahrt in Linz erreichten. Weite Strecken wurde nur mit der Sturmfock bewältigt; daß es dennoch zum Surf in den Wellen reichte, lag weniger an den hervorragenden Se¬geleigenschaften der überla¬denen Aquila, sondern ganz einfach an den Windstärken. 7 Beaufort reichen nämlich, um mit einer Jolle unter-Sturmfock ins Gleiten zu kommen…

Verschollen in der Adria

Die Idee zu einer Nachtfahrt nach Primosten in die Marina Kremik war die logische Konsequenz unserer Hektik der letzten Tage. Das Gewitter über dem Festland nahmen wir zur Kenntnis, aber nicht ernst. Außerdem hatten wir keine Liste der Leuchtfeuer zusammengestellt. Nach zwei Stunden Fahrzeit kam bereits Spritzwasser übers Cockpit, und das zu einem Zeitpunkt, wo wir von unserer Position keine Ahnung hatten. Die bedeutungslos gewordenen Seekarten landeten im Schwalbennest, worauf die Trostlosigkeit der Situation die Stimmung merklich rückte. Wastl wurde wild umhergeworfen, denn in der Dunkelheit spürte man die Wellen, aber man sah sie nicht. Wir hofften, in Richtung Küste zu steuern. Ob Klippen oder ähnliches im Weg lagen, wusste niemand.

So hieß es Augen offenhalten, was in dieser sternenlosen Nacht kaum nützte.

Um 5 Uhr hatten wir es geschafft. Da lag eine durch Straßenbeleuchtung erhellte Bucht vor uns. Ein kleiner Steg diente als Liegeplatz, und als wir nach drei Stunden Schlaf einen Angler – zufällig ein deutscher Urlauber – nach dem Standort fragten, ernteten wir ungläubiges Staunen. Er war sichtlich überrascht, dass zwei Menschen auf einem Boot keine Ahnung von ihrer Position hatten; war aber so freundlich, uns den genauen Standort mitzuteilen.

Wir waren 5 Meilen von der Marina Kremik entfernt. Ein Frühstück lockte, und nach einer kurzen Spritztour im doppelten Sinn saßen wir bei ausgezeichnetem Kaffee gemütlich auf einer Terrasse. Anschließend kauften wir Proviant und nahmen Kurs auf die Kornaten. Die Fahrt durch den Kornatski Kanal wurde einmal mehr zur Qual. In der kurzen Welle stampfte Wastl heftig, doch es bestand keine wirkliche Gefahr. Einziges Gesprächsthema während dieser Fahrt war die hervorragende Küche des Restaurants Mare auf Katina. Der Teufelsfisch war unübertroffen, ein Liter Rot mundete ebenfalls, sodass wir unser Vorhaben, ein Stück weiter zu segeln, rasch verwarfen.

Noch vor Sonnenaufgang starteten wir den Motor, passierten gemeinsam mit Fischerbooten die Proversa Vela. Windstille begleitete uns den ganzen Tag. Ausnahmsweise störte uns dies nicht, zu sehr hatten Nässe und Kälte vergangener Wochen an der Substanz gezehrt. Erstmals in unserem Leben empfanden wir eine Tagesfahrt unter Motor als Genuss, und dann war da noch der Drang nach Triest. Die Nacht in Losinj war kurz. Mit dem Morgengrauen legten wir ab und erreichten nach 21:00 Uhr Umag.

Noch vor Sonnenaufgang starteten wir den Motor, passierten gemeinsam mit Fischerbooten die Proversa Vela. Windstille begleitete uns den ganzen Tag. Ausnahmsweise störte uns dies nicht, zu sehr hatten Nässe und Kälte vergangener Wochen an der Substanz gezehrt. Erstmals in unserem Leben empfanden wir eine Tagesfahrt unter Motor als Genuss, und dann war da noch der Drang nach Triest. Die Nacht in Losinj war kurz. Mit dem Morgengrauen legten wir ab und erreichten nach 21:00 Uhr Umag.

Nach 2500 Meilen: der letzte Tag

Nun fehlte nach ein Tag. Der Wind kam zwar nicht aus der gewünschten Richtung, doch aus Prestigegründen setzten wir Segel und legten die letzten läppischen Meilen standesgemäß zurück. Als wir in den Hafen von Triest einliefen, überfiel uns ein Hochgefühl, wie man es nicht beschreiben kann. Wir hatten es tatsächlich geschafft, mit einer Jolle 2.500 Meilen in nur 54 Tagen zurückzulegen. Dabei wäre es noch schneller gegangen, aber es ist nicht unser Ziel gewesen, einen Rekord aufzustellen. Wir suchten das Abenteuer, fanden es, und genau das war der Grund, weshalb wir das Wagnis dieses Törns auf uns genommen hatten. In einem Punkt waren wir uns einig: Diesem Törn würden andere, hoffentlich noch aufregendere folgen.

Eine Watsch’n mit acht Beaufort!

Eine Watsch’n mit acht Beaufort!