Auszug aus der YachtRevue 12/1990. Herzlichen Dank an die Redaktion der Yachtrevue

Sie lieben die Gefahr, sind hart zu sich selbst, bedienen sich ungeeigneter Mittel und vertrauen auf eine gehörige Portion Glück

Anton Lorenz und Gerhard Kittinger sind in ihrem Bekanntenkreis seit einigen Jahren für einen ausgeprägten Hang zum Abenteuer bekannt. Der 27jährige Kittinger erregte erstmals mit einer Schlauchbootfahrt von St. Malo über die Channel Islands nach Wales Aufsehen. Ein Jahr darauf segelte er mit seinem kongenialen Partner Lorenz im selben Revier, wo sie im Winter, bei Glatteis an Deck, 14 Meter Tidenhub, 8 Knoten Strömung und Nebel ihr seglerisches Können vertieften.

Studentische Mittellosigkeit – sprich wenig Geld in der Brieftasche und noch weniger am Konto – zwang die Linzer zu möglichst kostengünstigen Unternehmen. Der Bau eines 18-Fässer-Floßes war die Konsequenz dieser Einstellung, und mit einer Fahrt auf der Donau erfüllten sich die beiden einen Bubentraum. Sie manövrierten das zwei Tonnen schwere Ungetüm von Linz nach Krems und im Jahr darauf von Krems nach Hainburg.

In der gemütlichen Atmosphäre eines Linzer Innenstadtlokals reifte beim zweiten Achterl Schilcher der Entschluß, mit einer Jolle von Linz bis ans Schwarze Meer zu fahren. Ein kühnes Unternehmen, das noch am selben Abend zu einem unglaublichen reifen sollte. Da den beiden der Rücktransport des Bootes vom Schwarzen Meer zu teuer und kompliziert schien, entschieden sie sich für Triest als Endhafen. Die Reise sollte die Donau flussabwärts ans Schwarze Meer, durchs Marmara Meer, die Ägäis, von dort nach Italien über die Adria nach Jugoslawien und schließlich nach Triest führen.

Allen Unkenrufen der Freunde und Segler zum Trotz begannen sie mit den Vorbereitungsarbeiten, wobei das Hauptaugenmerk der neuen Hubkiel-Aquila namens Wastl galt. Die Aquila wird vom Hersteller als Wanderjolle bezeichnet, ist 6,30 m lang, hat einen niederen Freibord und ist im Falle einer Kenterung ohne fremde Hilfe nicht wieder aufzustellen. In Hinblick auf die zu erwartenden Belastungen erneuerte Kittinger sämtliche Nieten, ersetzte sie großteils durch Schrauben, verstärkte Motoraufhängung, Püttinggegenplatten, Ruderaufhängung, Vorstagbeschlag, Spinnakerrückholblock usw. Ein eingearbeitetes Inspektionsluk im Doppelboden sowie zusätzliche Reffeinrichtungen sollten sich als unbedingt notwendig erweisen. Die Liste der mitzunehmenden Gegenstände nahm erschreckende Ausmaße an, sodaß Bekannte ein Sinken der Wastl schon nach wenigen Kilometern prophezeiten.

Am 30. Juni 1990 war es dann soweit, die Abenteurer legten im Winterhafen Linz ab; ein Schild am rechten Donauufer zeigte die Entfernung zum Schwarzen Meer: 2131,8 Kilometer.

Gerhard Kittinger und Toni Lorenz berichten in der ersten Folge über ihre Fahrt die Donau flußabwärts bis ans Schwarze Meer.

Gerhard Kittinger (links) und Anton Lorenz (rechts) bei der Abfahrt in Linz. Die erste Etappe führte sie bis ans Schwarze Meer, erkennbar an den roten Punkten in der Karte, der Sie auch die Etmale – 54 von Linz nach Triest – entnehmen können. In Wien gingen Lisa, die Freundin von Lorenz und mit ihr die Sonne von Bord.

Wir blickten auf ein Vorbereitungssemester mit Hauptfach Törnplanung zurück und stellten die berechtigte Frage, ob wir alles richtiggemacht hatten. Die umfangreiche Ausrüstung ließ die Wasserlinie einige Zentimeter nach oben wandern, sodass die Lenzklappen die gegenteilige Funktion erfüllten. Unsere Familien waren zum Abschied versammelt, warfen skeptische Blicke auf das überladene Boot, aber wir versuchten ruhig zu wirken. Vertrauen einzuflößen! Im Hinterkopf lauerte die Hoffnung, dass die Aquila am Meer mit 20 Litern weniger Wasser, 40 Litern weniger Benzin und ohne Konservendosen wieder selbst-lenzend sein würde.

Tonis Freundin Lisa kam an Bord, verschönerte mit ihrem strahlenden Lächeln das Abschiedsfoto, und bevor sich die Gelegenheit für unvermeidbare Sentimentalitäten bot, legten wir ab. Im Hintergrund verhallten die Fachkommentare der Schaulustigen. Wenn sie es bis ans Schwarze Meer schaffen, ist das schon ein Erfolg. Lisa, die uns bis Wien begleitete, blickte kurz auf, aber ihre Gedanken behielt sie für sich.

Die erste Brücke nach einem Kilometer stellte uns vor keine Probleme. Beim damaligen Wasserstand bot die Eisenbahnbrücke eine Höhe von 8,5 m. Wir ließen uns unter laufendem Motor mit dem Bug gegen die Strömung zurücktreiben, aber diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als unnötig. Etwas später näherten wir uns Persenbeug und wollten die Schleuse in gewohnter Routine passieren, als uns die geringe Durchfahrtshöhe zum Funkgerät greifen ließ. 7,8 Meter, lautete die Auskunft der Schleusenaufsicht, und wir begannen, den Mast während der Fahrt zu legen. Die Sonne verschwand hinter den Hügeln im Westen, und das kräftig leuchtende Abendrot versprach Schlechtwetter.

Gemütlichkeit ohne Ende: Nach fünf Regentagen gingen Anton Lorenz und Gerhard Kittinger daran, die nassen Sachen zu trocknen. Eine Arbeit, die im Zuge der Reise zu einer alltäglichen Zeremonie ausartete.

Ein ausgiebiges Frühstuck weckte die Lebensgeister, aber Lisa zeigte sich ungeduldig. Nach dem Ablegen setzten wir Groß sowie Spi und überflogen den Stauraum Melk binnen kürzester Zeit. 200 Meter vor der Schleuse wurden die Segel etwas hektisch und zu spät geborgen, die Unruhe Lisas steckte uns an, denn sie war auf der ständigen Suche nach einer Telefonzelle. Sie belastete unsere Nerven aber auf eine charmante Art und Weise, sodass man ihr nicht wirklich böse sein konnte. Nach dem dritten Gasthaus-Telefonstopp rückte sie dank unserer unaufhörlichen Fragerei mit dem Grund ihrer Rastlosigkeit heraus. Ich organisiere für euch eine Abschiedsparty auf der Donauinsel. Also gebt bitte Gas!

Ihr Wunsch wurde zu unserem. Wir ignorierten die Landschaftliche Schönheit der Wachau, fuhren standhaft an den hervorragenden Weinkellern vorbei und nahmen uns nicht einmal die Zeit, den Mast bei der zu niederen Kremser Brücke umzulegen. Ein Mann im Trapez sorgte für ausreichend Lage, und schon hatten wir wieder einige Minuten gewonnen. Um 21 Uhr wurde vorschriftsmäßig die Petroleumlampe gehisst, dennoch verloren wir die Ufermarkierungen bei zunehmender Dunkelheit aus den Augen.

Wir legten mit etwas Verspätung unterhalb der Reichsbrücke an, wo bereits zahlreiche Freunde auf unser Eintreffen warteten. Der Abend mit Lagerfeuerromantik fand durch plötzlich einsetzenden Regen ein jähes Ende. Einige Glückwünsche wurden noch zugerufen, während wir um die Persenning liefen.

Die Hoffnung nach Sonnenschein am Morgen erfüllte sich nicht. Feuchte Schlafsäcke, Regen. Windstille und keine Hoffnung auf Wetterbesserung raubten uns die letzten Illusionen. Einer setzte sich ans Steuer, während der andere im nassen Cockpit dahindöste. Nur bei der Ausreise in Hainburg kam es zu einem vorübergehenden Stimmungshoch. Als der Zöllner ein Oben-ohne-Foto Lisas im Pass fand und mit den Worten „De Nackerte da brauch i net!“ zurückgab.

Wir tuckerten mit sechs Knoten dahin, unser Gemütszustand passte zu den trostlosen Häusern der Tschechoslowakei, da hielt ein Militärboot rasant auf Wastl zu und dirigierte uns zu einem alten Schleppkahn, der sich als Zollsteg entpuppte. Ein kräftiger Klimmzug war erforderlich, um an Deck zu gelangen, wo die Pässe gestempelt und wir sofort wieder entlassen wurden. Anschließend lud uns die Familiencrew einer Motoryacht voll Mitleid zu einem ausgiebigen Frühstück im Trockenen ein, danach kehrten wir der Idylle den Rücken und eilten nach Bratislava, wo uns ein Freund erwarten sollte.

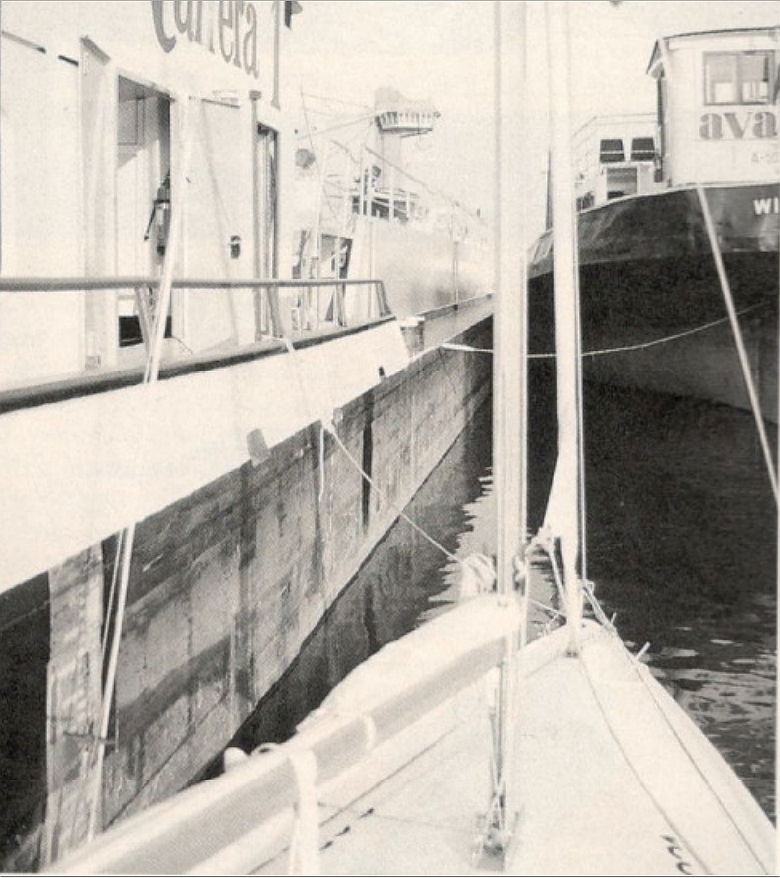

Die große Aquila mit dem etwas größeren Tanker Carrera 1 in der Schleuse Djerdap

Wolfgang war tatsächlich mit dem Fahrrad von Wien angereist und antwortete auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob er ein Stück mitfahren wolle, mit ja. Der Drahtesel wurde am Vordeck festgezurrt und erst nach 75 Kilometern im strömenden Regen wieder seiner Bestimmung übergeben. Wir bedauerten Wolfgang, denn 120 Kilometer im strömenden Regen nach Wien zu radeln, das konnte kein Vergnügen sein. Seine Gedanken über die Irren in der gerade noch schwimmenden Nussschale standen auf einem anderen Blatt. Einklarieren in Ungarn und Ausklarieren in der CSFR brachten keine bürokratischen Hürden, dafür andere, vor allem die Bordwand des slowakischen Pontons, welche wir abermals mit einem Klimmzug meisterten.

Auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz passierten wir den Industrie Ort Komárom, wo zahlreiche Schleppkähne vor Anker lagen. Dieser Platz kam für eine Übernachtung ebenso wenig in Frage wie die folgenden. Schlechter Ankergrund, zu starke Strömung oder zu viel Industrie ließen uns bis weit in die Nacht hinein weiterfahren. Endlich bot sich ein kleiner Seitenarm mit schemenhaft erkennbarer Schlammbank und überhängenden Bäumen als Schlafplatz an. Wir hielten in echter Motorbootmanier aufs Ufer zu, wollten im Trockenen zu liegen kommen, aber in unserer Euphorie vergaßen wir die Bäume. Das Rigg verfing sich, und Wastl trieb unkontrolliert in unmittelbarer Ufernähe. Staken half nicht, deshalb warfen wir den Anker, legten eine Sorgeleine zum nächsten Baum und genossen die Nacht im Zelt. Schlamm, Nässe und Tausende von Gelsen gestalteten sie zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Kojen wirrken unaufgeräumt, doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Geradezu penibel bereitete man die Schlafplätze vor, denn sonst hätte sich kein Plätzchen für eine geruhsame Nacht gefunden.

Der nächste Morgen brachte Versöhnliches. Sonnenschein, schmackhaftes Essen in einem Hotel in Esztergoin und eine Brücke, die sich für Reparaturen am Masttopp bestens eignete. Nach Nagymaros teilte sich der Strom, und wir fanden einen idyllischen Liegeplatz. Die Nacht übertraf die vorhergehende in punkto Gelsenstiche bei weitem, dazu kam Regen mit all den Unannehmlichkeiten, die ein aus Faulheit nicht aufgestelltes Außenzelt mit sich bringt.

Trocknungsversuche wurden ohne Aussicht auf Erfolg abgebrochen. Wir packten das nasse Zeug ein, warfen den Murl an und freuten uns auf ein kühles Bier in Budapest. Der übliche Klimmzug schaffte dafür die Berechtigung. Frisch gestärkt steuerten wir Dunáujváros, den ersten richtigen Ostblockhafen, an.

Die Ausführungen im Donauhandbuch klangen verheißungsvoll: Liege- und Übernachungsmöglichkeit im Winterhafen, Stirnseite Fischer- und Bootsklub. Achtung! Bei niedrigem Wasserstand Stangen beachten.

Vor unserem geistigen Auge sahen wir uns schon unter der Dusche stehen. Wir hielten bei Mittelwasser genau auf die Fahrrinne zwischen den Stangen zu, wo sich Wastl — trotz hochgeholtem Schwert — mit einem sanften Ruck in einer Schlammbank eingrub. Willkommen im Osten! Mit der Dusche in Aussicht schenkten wir uns wenig, erreichten deshalb total verschlammt den ersten und einzigen Steg. Die Ansammlung von zum Teil halbvermoderten Fischerhooten ließ Schreckliches erahnen, von einem Yachtclub fehlte jede Spur. Benzin besorgte ein zufällig in der Nähe arbeitender Postangestellter.

Nach fünf Tagen und knapp 600 Kilometern kamen wir erstmals einen ganzen Tag ohne Regenbekleidung aus. Baja war schön, die Perle Ungarns ließ keine Wünsche offen. Kurz nach dem Auslaufen stoppte uns ein Boot der ungarischen Wasserpolizei. Während wir alle Möglichkeiten durchgingen, was ein so kleines Schinakel falsch gemacht haben könnte, drückte uns ein freundlicher Beamter eine deutsch abgefaßte Informationsschrift über das richtige Verhalten auf See und die Schönheiten Ungarns in die Hand.

Mit der Kanalfahrt hieß es auch Abschied nehmen von so idyllischen Übernachtungsplätzen wie diesem in Ungarn. Tausende Gelsen gestalteten die Donau-Nächte zu unvergeßlichen Erlebnissen, die an darauffolgenden Tagen mit Antibiotika-Salben verarbeitet wurden. Das Bild stammt aus den ersten Tagen der Reise, als die anfängliche Begeisterung die Mühen des Zeltaufstellens im knöcheltiefen Schlamm noch überwog. Diese anstrengende und unnötige Aktivität wurde aber sehr bald eingestellt.

ln Mohács fertigte uns der ungarische Zoll in zehn Minuten ab, der jugoslawische Kollege ließ zwei Stunden auf sich warten. Beim Ausfüllen von drei mal fünf Durchschlägen röchelte er wie ein Mann, der am Ende einer langen Raucherkarriere stand.

Wir wußten, fünf Minuten mußte er noch durchhalten, sonst säßen wir einen Tag fest. Da wir keine 4 Dinar hatten, akzeptierte er ein Päckchen Marlboro.

In Dalj findet der Ostreisende jeglichen Komfort wie Restaurants. Hotels, Banken und eine bewachte Marina. Nur eine Tankstelle fehlt, diese liegt einen Kilometer vom Hafen entfernt. Wir nahmen es nicht tragisch, sahen den Boxenstopp als Bestandteil der körperlichen Ertüchtigung und fuhren nach Novi Sad. Die „Marina“ hinter der Fischerinsel gleicht optisch einem Schiffsfriedhof, eignet sich aber dank der typischen Friedhofsruhe ausgezeichnet als Liegeplatz.

Der Pumpball der Benzinzufuhrleitung war seit einiger Zeit defekt, aber nun nahm das Stottern des Außenborders beunruhigende Ausmaße an. Auf der Suche nach einer Evinrude Vertretung bei Belgrad „stotterten“ wir die Save aufwärts, als uns ein unvermutet auftauchender Mastenwald anlockte. Neugierig geworden liefen wir den Segelklub namens Prodarac an, wo zwei hilfsbereite Teams unsere Probleme lösten. Team 1 füllte uns unerbittlich bis zum nächsten Morgen an der Bar ab, während Team 2 Wastl verholte und den Benzinball reparierte.

Das Donautal verengt sich ab dem Golubacfelsen. Bis zum Kraftwerk Djerdap I erinnerte uns die Landschaft an eine Mischung aus österreichischen Almen und jugoslawischem Küstengebirge. Aufkommende Fallwinde vermittelten echtes Borafeeling, das von der kurzen steilen Welle noch verstärkt wurde.

Gegen Abend schaukelte unsere kleine Aquila vor den mächtigen Schleusen von Djerdap I. Die Aufsicht gab gerade dem österreichischen Tankschiff Carrera 1 auf Kanal 16 grünes Licht. Wir schlugen vor, mitschleusen zu dürfen und erhielten prompt das 0. K. Carera 1 und Wastl lagen längsseits, an Bord des Tankers begrüßte uns der Kapitän mit kühlem, österreichischem Bier. Wir durften die Duschen benutzen, man erklärte uns die Kommandobrücke, hängte eine Avanti-Flagge in die Wanten und entließ uns frisch gewaschen nach gut einer Stunde mit einem Lehrbuch über Schubschiffahrt. Ein anständiger Liegeplatz für die Nacht wäre uns lieber gewesen, aber wegen der einbrechenden Dunkelheit mußten wir mit der Schiffsanlegestelle in Kladovo vorlieb nehmen. Der nächtliche Nordweststurrn zerrte an Festmachern und unseren Nerven gleichermaßen.

Für die Fahrt durch den 64 Kilometer langen Kanal von Gernevada nach Canstantia müssen alle Schiffe per Funk einen Lotsen anforderen. So taten es auch die beiden Linzer, und wie vereinbart zeigte sich bald ein Lotsenboot, nur hielt es nicht auf die Aquila zu, sondern kreiste scheinbar ziellos – auf der Suche nach der „Yacht“, die da geschleust werden sollte – umher. Als der Lotse nach einer ca. 10minütigen Spazierfahrt die 6,30 m lange Aquila als das gesuchte Boot erkannte, verbarg er mühsam ein Lächeln, kam mit einem Funkgerät bewaffnet an Bord und setzte sich ans Steuer.

6 bis 7 Beaufort, dazu eine unangenehme Welle und ein Deck, das ständig mit Wasser überspült wurde, sahen wir als Herausforderung. Wastl machte prächtig Fahrt, bis sich plötzlich der Kiel in einem Schlingpflanzenkleid verfing und das Boot trotz gesetzter Segel zum Stillstand kam. Wir fierten, stakten wie die Verrückten, kamen frei und passierten Djerdap II in Rekordzeit.

Tanken und Ausklarieren in Prahovo verlief problemlos, ebenso die Übernachtung im internationalen Gewässer. Die letzte Eintragung im Donauhandbuch bezog sich auf das Kraftwerk Djerdap II. Ab nun galt es, Pionierarbeit zu leisten.

Der jugoslawische Zoll schickte uns zum Einklarieren nach Vidin, ein völliger Unsinn, wie sich herausstellte. Von dort schickte man uns wieder stromaufwärts zu einer Fähranlegestelle. 30 Minuten Wartezeit brachten uns ein bulgarisches Dokument, welches den Weg zur 500 Meter entfernten Zollstation ebnete. Die Zollformalitäten waren eine Angelegenheit von wenigen Minuten, das Wechseln von 50 Dollar Noten in wertlose Scheine dauerte eine Stunde.

Am folgenden Tag führte uns eine Gewalttour in das 200 Kilometer entfernte Port Rusc, wo man uns im staatlichen Segelklub freundlich aufnahm, Mitternachtsdinner beim Klubsekretär und Eintragung ins Gästebuch rundeten den Abend ab. Als bunte, exotische Hunde lud man uns zum Donaufest. Leider hinderte uns der Terminplan, daran teilzunehmen, so verfolgten wir kurz die Parade der Clubyachten und liefen aus. Mit einem Schmunzeln nahmen wir zur Kenntnis, daß alle Yachten zwei russische Außenborder montiert hatten. Das Vertrauen in sowjetische Technologie schien sich auch in diesen Landen in Grenzen zu halten.

Ein Bulgare war uns beim Ausklarieren in Silistra behilflich. Er kannte die Zollbeamten ebenso wie einen Forstpolizisten, der uns zu einer Tankstelle fuhr. Mit Benzingutscheinen in der Hand betraten wir die Tankstelle. Diese erwies sich als geschlossen, die Bezahlung in Dollar änderte die Ladenschlußzeiten sofort.

700 Meter flußabwärts legten wir an einer Fähranlegerampe an und wollten in Rumänien einklarieren. Alle Versuche, die Formalitäten zu erledigen, scheiterten am Desinteresse der Zöllner. Letztendlich schickten sie uns in postrevolutionärer Lockerheit Richtung Schwarzes Meer. Am 15. Juli, dem 16. Tag unserer Reise, begann der Kampf mit den Terminen. Lisa wollte uns in vier Tagen in Istanbul treffen. Die Fahrt durch das Delta würde zu lange dauern, deshalb entschieden wir uns für den Kanal von Cernavoda nach Constantia. Der 64 Kilometer lange Kanal würde uns 300 Kilometer Donau, 60 Meilen Schwarzes Meer und weit über 1000 Gelsenstiche ersparen. Per Funk wurde über die Höhe der Gebühr gefeilscht. Wir drückten den Preis von 400 auf 200 Dollar. Ein Lotsenboot kam, suchte die Yacht, die da geschleust werden wollte, fand sie aber nicht. Nachdem der Lotse die Situation erfaßt hatte, kam er an Bord und setzte sich — begeistert — ans Steuer. Der Hafenmeister von Constantia begrüßte uns persönlich und versorgte uns exzellent, was in Anbetracht der 200 Dollar nicht zu viel verlangt war. Wir nächtigten oberhalb der letzten Schleuse und beschlossen, die letzte Hürde auf den Weg zum Schwarzen Meer frühmorgens in Angriff zu nehmen. Preisverhandlungen erübrigten sich, der Hafenmeister verlangte statt der erwarteten 200 Dollar nur 20, leider wurde auch das Service diesem Tarif angepaßt. Wastl wurde zusammen mit einem Schubschiff durchgeschleust, und wir warteten drei Stunden auf die Zollabfertigung. Schließlich erschien der sichtlich gestreßte Zollbeamte. Erledigte sämtliche bürokratischen Angelegenheiten und verlangte zu guter Letzt noch 50 Dollar Anreispesen, bot aber quasi als Gegengeschäft 2 Kilo Schwarzmarkt Kaviar an. Wir lehnten dankend ab, denn das Meer war salzig genug, und liefen volle Fahrt voraus ins offene Meer. Rumänien ade!

FORTSETZUNG im MAI: Abenteuerliche Fahrt am Schwarzen Meer. Mit dem Meltemi durchs Marmara Meer und die Ägäis nach Limnos